Pelas piores razões, o grande tema de debate público deste ano foram os incêndios florestais. O ano de 2017 entrará para a história como o mais fatídico desde que há registos, nomeadamente no que toca ao número de vítimas mortais. Mais do que o desastre ambiental e económico que os incêndios de 2017 provocaram, os avultadíssimos prejuízos materiais e acima de tudo, o elevadíssimo número de mortos, exigem que nada fique como dantes. Na praça pública, os debates sobre as causas dos incêndios foram acesas, criticaram-se as políticas deste e dos governos anteriores, a ineficiência da proteção civil, a falta de meios técnicos e humanos, o desordenamento florestal, as falhas dos meios de comunicação, os interesses que gravitam em torno do setor florestal, o desajustamento dos meios em períodos considerados não críticos. Raramente se falou do abandono e do despovoamento do mundo rural que é, porventura, a principal causa do sucedido. No post deste mês proponho então uma análise aos incêndios de 2017 em Portugal, fazendo uma retrospetiva deste flagelo ao longo das últimas décadas e focando em dois dos concelhos mais flagelados pelo fogo: Pedrógão e Oliveira do Hospital.

Portugal é um pequeno país a nível europeu. Apesar disso, mais de metade da área ardida na União Europeia ao longo deste ano ficou a dever-se aos incêndios ocorridos em Portugal. De 1 de janeiro a 31 de outubro de 2017, o balanço dos incêndios em Portugal saldou-se por um total de 16.981 ocorrências e por uma área ardida de 442.418 hectares, que é um recorde em Portugal. Só no dia 15 de outubro arderam 120.000 hectares. Trata-se de um recorde Europeu de área consumida pelo fogo em 24 horas. A nível mundial, há contudo registos ainda piores em termos de extensão queimada. Por exemplo, em 1987 num incêndio ocorrido entre a Rússia e a China arderam mais de 7 milhões de hectares de floresta; no Canadá, em 2004, um incêndio queimou cerca de 5 milhões de hectares; na Austrália, em 1939, um incêndio que deflagrou no Estado de Vitória foi responsável por cerca de 2 Milhões de hectares ardidos. Mas estes recordes mundiais não têm comparação com o sucedido em Portugal em 2017, por terem ocorrido em épocas diferentes e por serem referentes a países de dimensões continentais e a áreas pouco povoadas. O que só demonstra a extrema gravidade do sucedido em Portugal.

Os incêndios em Portugal são um fenómeno que se agravou a partir da década de 1970. Mas há diversos registos mais antigos de incêndios graves. Por exemplo, o Pinhal de Leiria, que foi quase totalmente destruído no dia 15 de outubro, foi fustigado por um grave incêndio em 1824 no qual arderam cerca de 5.000 hectares. Idêntica área foi consumida por alguns fogos graves que ocorreram na década de 1960, nomeadamente em Viana do Castelo (1962), Boticas (1964) e Sintra (1966). Este último está particularmente bem documentado por ter causado a morte a 25 militares envolvidos no combate. Porém e até à década de 1970, os incêndios não eram vistos como um problema para a floresta. Mas foi a partir deste período que o número de incêndios e a área ardida começaram a aumentar progressivamente. Este aumento ficou a dever-se a várias causas, nomeadamente à política de florestação do Estado Novo que arborizou mais de 287.000 hectares de baldios e áreas desflorestadas, mas sobretudo devido a alterações socioeconómicas e demográficas da população e às migrações. A saída das pessoas do campo para a cidade, a emigração e a diminuição da população a trabalhar no setor agroflorestal acentuou-se a partir da década de 1960 e determinou um lento mas progressivo abandono do campo. Consequentemente assistiu-se à diminuição do pastoreio, do corte dos matos para a cama do gado, da utilização da lenha como combustível doméstico e ao abandono das terras aráveis. Para tal analisemos dois dos concelhos mais fustigados pelos incêndios em 2017: Pedrógão e Oliveira do Hospital. De 1960 para 2011, a população de Oliveira do Hospital diminuiu 26%, enquanto Pedrógão perdeu mais de metade da população (-110%). Por outro lado, a população destes concelhos está muito envelhecida. Em 2011, 76% dos residentes de Oliveira do Hospital tinham mais de 65 anos de idade, enquanto em Pedrógão essa percentagem subia para 80%. Como pode a população com estas idades tratar da floresta? Há cinco décadas atrás, a população tinha uma estrutura etária muito mais jovem. Relativamente à atividade profissional dos residentes nestes dois concelhos em 2011, a maior parte das pessoas trabalhava nos serviços, sendo que apenas 3% dos residentes em Oliveira do Hospital e 6% dos de Pedrógão trabalhavam no setor agroflorestal. Em 1960, a realidade era completamente diferente, pois a maioria da população vivia e sobrevivia com o que a terra dava. O abandono do mundo rural, o envelhecimento e a incapacidade dos que lá ficaram para cuidar da floresta e dos campos levam ao crescimento da vegetação e à acumulação de muita biomassa, potenciando a ocorrência de incêndios. A conjugação de fatores atmosféricos favoráveis, nomeadamente das condições 30-30-30 (mais de 30ºC temperatura, menos de 30% de humidade relativa e vento com mais de 30 km/h) pode então despoletar a ocorrência de violentos incêndios. Foi o que aconteceu em Junho em Pedrógão e no dia 15 de outubro, quando o furacão Ofélia passou ao largo de Portugal, trazendo temperaturas elevadas e vento forte, que somados à baixíssima humidade no solo, originou a catástrofe. Em vez de um mar de chuva, o furacão originou um mar de chamas.

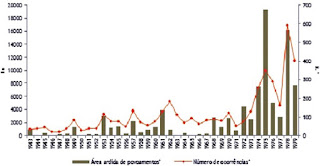

O gráfico seguinte (Figura 1) representa a evolução do número de incêndios e da área ardida em Portugal entre 1944 e 1979. O gráfico indica claramente que ambos os fenómenos aumentaram bastante a partir da década de 1970.

Figura 1: Número de fogos e área ardida entre 1943 e 1979 em Portugal

Fonte: Natário, 1997; Lourenço et al., 2012.

A tendência de agravamento dos incêndios acentuou-se ao longo da década de 1980, quando ocorrem os primeiros incêndios a destruir mais de 10.000 hectares. São disso exemplo, os fogos de Vila de Rei e Ferreira do Zêzere (1986) e de Arganil, Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (1987). É também a partir desta década que a Autoridade Florestal Nacional passa a divulgar anualmente estatísticas sobre o número de incêndios (Figura 2) e da área ardida (Figura 3), o que nos dá uma estimativa rigorosa da evolução deste flagelo florestal.

Figura 2: Número de fogos em Portugal entre 1980 e 31 outubro de 2017

Fonte: Instituo de Conservação da Natureza e das Florestas.

Figura 3: Área ardida em Portugal entre 1980 e 31 outubro de 2017

Fonte: Instituo de Conservação da Natureza e das Florestas.

Como se pode constatar, o número de fogos subiu progressivamente entre 1980 (2.349) e 2005 (35.824 fogos), o que significa que o número de ocorrências subiu mais de 15 vezes nesse período. Ao longo da última década, esse número baixou para um mínimo de 7.067 ocorrências em 2014, para subir nos dois últimos anos para quase 17.000. Só nos dias 14 e 15 de outubro registaram-se cerca de 22% das ocorrências registadas durante todo o ano de 1980! Em relação à área ardida entre 1980 e 2017 verifica-se também uma tendência de progressivo aumento, tendo sido particularmente grave nos anos de 2003 (426.000 hectares queimados), 2005 (339.000 hectares) e, claro, em 2017 (442.418 hectares até ao dia 31 de outubro). A área ardida em 2017 foi superior à consumida nos primeiros cinco anos da década de 1980! No entanto, importa referir que mais de 80% dos incêndios registados correspondem a pequenos fogos ( menos de 100 hectares) e que apenas 0,5% das ocorrências correspondem a grandes incêndios ( mais de 100 hectares), sendo esta pequena percentagem responsável por consumir cerca de 75% da floresta destruída ao longo dos últimos 15 anos.

Os incêndios de 2017 foram também os mais mortíferos de que há memória em Portugal (115 mortos). Para esta trágica contabilidade em muito contribuíram o incêndio de Pedrógão de 15 de junho (65 mortos) e os incêndios de 15 de outubro (45 mortos). Pelo mundo também há estatísticas negras: no verão de 2007 na Grécia, os incêndios mataram 77 pessoas; na Rússia, no verão de 2010 pereceram cerca de 60 pessoas. As estatísticas sobre fatalidades humanas relacionadas com o fogo indicam, infelizmente, que estas são comuns em Portugal, embora nunca com a dimensão trágica de 2017 (Figura 4). Para além dos já referidos 25 mortos no incêndio de Sintra em 1966, em Armamar, em 1985 morreram 14 bombeiros apanhados pelas chamas e, no ano seguinte, em Águeda, o fogo provocou 16 mortos. No período entre 2000 e 2017 registou-se a perda de um total de 189 vidas humanas, sendo que mais de 100 foram registadas este ano. Uma tragédia inenarrável que, espera-se, leve à implementação de medidas que mitiguem este problema, que tende a agudizar-se com as alterações climáticas.

Figura 4: Número de vítimas mortais dos fogos em Portugal entre 1980 e 31 outubro de 2017

Fonte: Relatório da Comissão Técnica Independente sobre o Incêndio de Pedrógão, 2017.

Contudo, o exemplo que nós temos na nossa freguesia de Palme é preocupante. A maior parte da floresta de Palme ardeu no grande incêndio de agosto de 2016. Passado mais de um ano, o que foi feito para evitar que a situação se repita? A resposta é: NADA? O monte de Palme parece um alfobre denso e mal amanhado de eucaliptos, já com três ou mais metros de altura. Onde havia um pé de eucalipto, agora há três ou quatro. Em muitos casos, os proprietários nem sequer retiraram os eucaliptos secos que arderam, pelo que agora as árvores secas estão de pé ao lado dos rebentos novos (Figuras 5 e 6). Não houve qualquer tentativa de ordenar, de mondar, de disciplinar esta praga que na Austrália é conhecida pela árvore do fogo. Intervenções nos acessos ao monte também não houve, muito menos em corta-fogos, em pontos de abastecimento de água. Muitos caminhos estão intransitáveis, só a pé é que se consegue passar e com dificuldade (Figura 7).Assim, tudo se conjuga para que daqui por mais algum tempo (2 ou 3 anos se tanto) a selva de eucaliptos de Palme seja de novo pasto para as chamas. Se por infelicidade o próximo fogo vier com condições adversas como as registadas em 15 de outubro, não estamos a salvo de que também aqui haja casas devastadas pelo fogo e vítimas mortais. A zona mais crítica é Paranhos, Granja e Aldeia de Cima. Há que ter fé em S.Pedro, para não nos mandar verões muito severos, porque quanto ao resto estamos conversados…

Figura 5: Aspeto atual do eucaliptal de Palme após o incêndio de agosto 2016

Figura 6: Aspeto atual do eucaliptal de Palme após o incêndio de agosto 2016

Figura 7: Caminho de acesso florestal totalmente intransitável

Bibliografia

Leite, F., Gonçalves, A., Lourenço, L. (2014). “Grandes incêndios florestais na década de 60 do século XX em Portugal Continental”. Revista Territorium, 21, 189-195.

Natário, R. (1997). “Tratamento dos dados dos incêndios florestais em Portugal”. Revista Florestal, Vol. X, 1, 12-18.

Lourenço, L., Gonçalves, A., Vieira, A., Nunes, A., Leite, F. (2012). “Forest fires in Portugal”. In Gonçalves, A. & Vieira, A. (Eds.), Portugal Economic Political and Social Issues, Nova Science Publishers, New York, pp.97-111.

INE (Instituto Nacional de Estatística), Recenseamento Geral da População de 2011, INE, Lisboa.

INE (Instituto Nacional de Estatística), Recenseamento Geral da População de 1960, INE, Lisboa.

Relatório da Comissão Técnica Independente sobre o Incêndio de Pedrógão, 2017.